龙井村位于贵阳市花溪区,自明清以来,便有勤劳善良的布依族人民在此繁衍生息。近600年的历史文化积淀,为这个古村寨蒙上了一层神秘面纱,也一度蒙住了它发展的眼睛,走了不少弯路。近年来,青岩镇依托村寨优势资源,着力打造宜居、宜业、宜游精品乡村,助力乡村振兴。龙井村也依托“一个龙井村,百个布依坊”项目,迎来了自己的发展机遇。

青石板路蜿蜒延伸,银器錾刻声与布依山歌交织,空气里飘散着蜂蜡的清香与茶汤的氤氲——“法治护航非遗路,龙井绣出振兴图” 暑期社会实践团队走进贵阳花溪区龙井村,一场跨越千年的文化对话正在手艺人指尖流淌。

对话“百坊”蓝图擘画者:非遗是乡村活的灵魂

在龙井村“书坊”,实践队成员专访了“一个龙井村,百个非遗坊”项目的总负责人杨梅老师。她向同学们描绘了将龙井村打造成开放式非遗“活态博物馆”的愿景:“我们的目标,是让每一户村民都可能成为非遗的守护者和展示者,让游客推门即见传承,转角遇见匠心。非遗不是橱窗里的标本,而是龙井村日常呼吸的一部分,是乡村文化振兴最鲜活的内核。”杨梅老师强调,项目通过系统培训村民、引入传承人驻村、开发体验课程等方式,使非遗技艺真正融入乡村肌理,成为村民增收致富的“金钥匙”和文化自信的源泉。杨梅老师身为布依族人,谈起自己的民族文化,时常因为自己从小在外读书失去学习传承传统文化的机会而觉得遗憾。因此现在更想通过自己的力量投身民族传统文化的传承与发扬事业,带动龙井村这个布依族人扎根的村寨发展振兴。

聆听银匠心声:錾刻时光,匠心永恒

在叮当作响的“张氏银坊”内,国家级非遗项目苗族银饰锻制技艺的传承人张谨老师,正全神贯注于手中的银片。面对求知若渴的实践队成员们,张老师一边演示着繁复的拉丝、錾刻技艺,一边分享坚守的心路:“每一道纹路都承载着祖先的智慧与苗家的故事。机械可以复制形状,但无法替代手工的温度与赋予银器的‘魂’。”她分享了自己投身银饰锻造技艺的经历:留守儿童画纸上代表着父母回家的绿皮火车、空巢老人家中因无人继承而弃用为烧火柴的打银木墩子……这些故事促使她打破家族铸银技艺传男不传女的限制,投身这项非遗技艺;她鼓励青年学子关注传统工艺,“希望有更多年轻人愿意俯下身来,触摸这些‘冷冰冰’金属背后的滚烫历史与情感。”

指尖触碰匠心:香牌凝芳,蓝白幻化

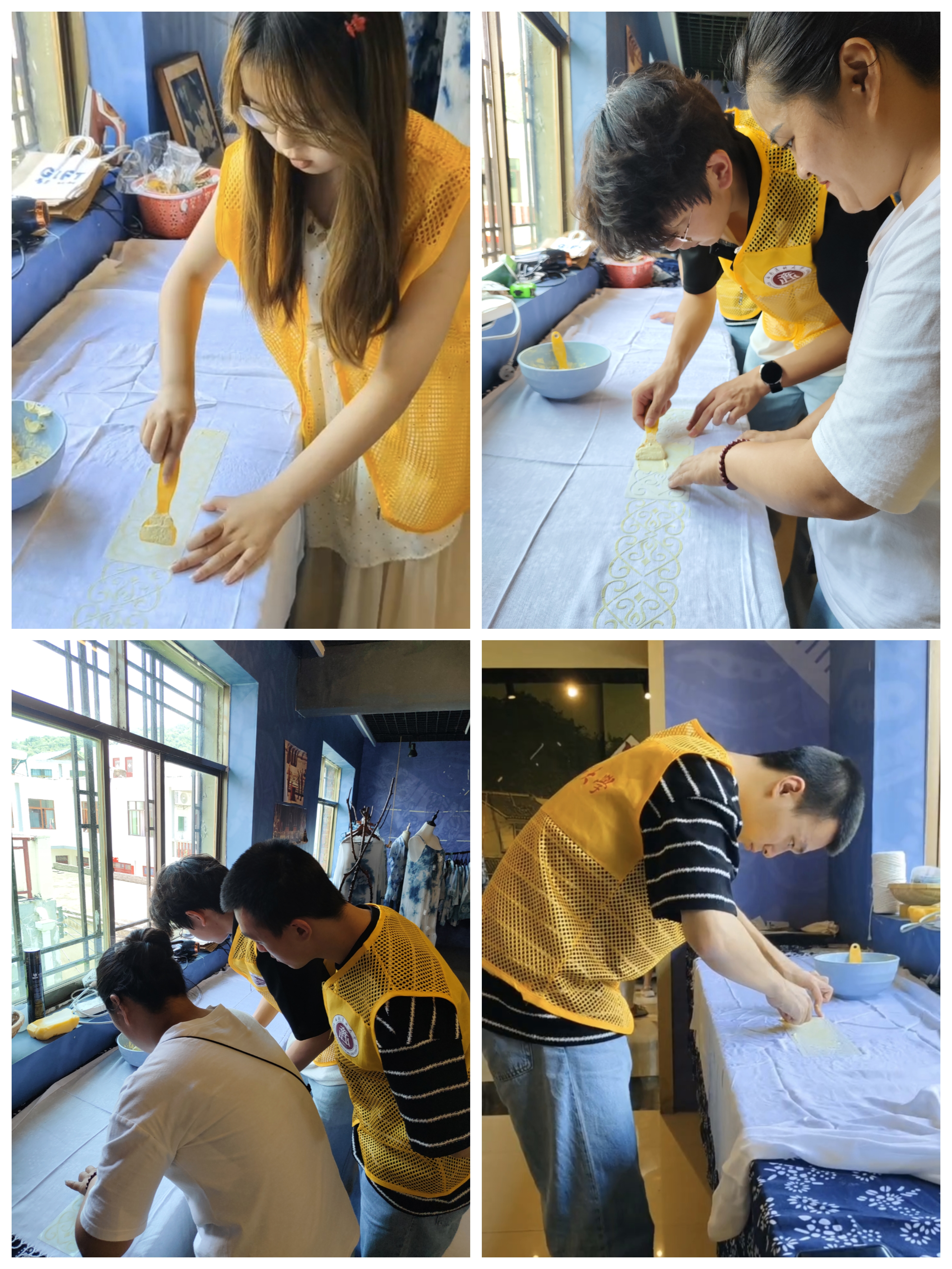

为深入体会非遗魅力,实践队成员们挽起袖管,沉浸于非遗项目的亲手制作中。在“寻幽十二花香坊”,同学们在老师指导下,细心研磨草药粉末,调和天然粘合剂,将芬芳的混合物填入精致的模具。随着木槌轻敲,一块块印有吉祥图案、散发着安神草本清香的香牌脱模而成,药香与文化在指尖交融。在“扎染工坊”,洁白的棉布在同学们手中被巧妙折叠、缠绕、捆扎,浸入靛蓝染缸。片刻之后,拆开束缚,蓝白相间、独一无二的图案如魔法般呈现,每一幅都凝聚着偶然天成之美与手工创造的喜悦,令同学们惊叹不已。

青春感悟:传承是最好的致敬

“从宏观规划到一锤一錾,从理论认知到亲身体验,这次龙井之行彻底刷新了团队成员对非遗的认知。” 杨梅老师展现的战略眼光,张谨老师对技艺的虔诚,以及自己动手时那份专注与期待,都让实践队成员深刻体会到非遗传承的非凡价值与当代活力。它不仅是需要保护的遗产,更是乡村振兴路上涌动的活水,值得我们青年一代去学习、传播和创新。

此次龙井村非遗传承学习之旅,不仅为实践队成员们上了一堂生动的中华优秀传统文化实践课,更架起了一座连接高校智慧与乡村非遗振兴的桥梁。青年学子在触摸传统、对话匠心的过程中,将所见所闻、所思所感凝于笔端,化为传播的力量,为非遗在新时代的传承与发展注入青春动能。